Cette ravissante baie dont le grand axe est

long de 4 kilomètres et le petit de 2, est une de celles

qui furent certainement des plus fréquentées de

l'Afrique du Nord romaine.

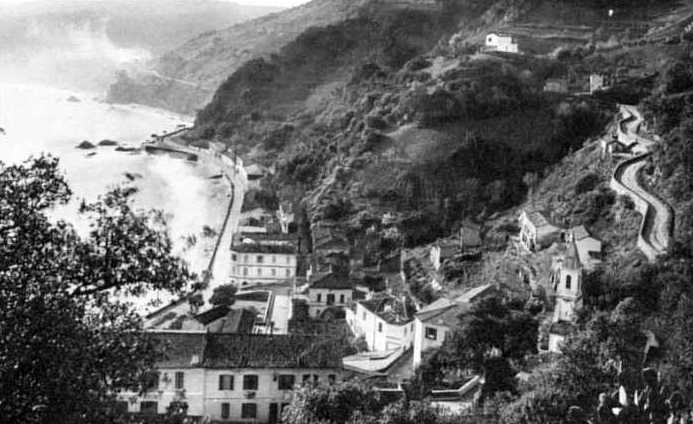

Ortéga - Route de Stora du haut

Les Phéniciens qui, les premiers se réfugièrent

dans ses eaux si calmes, la dédièrent à

Vénus : ASTARTE, ASTOREH ou ASTORA, peut-être aussi

parce que les navigateurs venaient également d'un port

portant le même nom, assez répandu à cette

époque. La Bible mentionne, en effet, quelques ports

identiques créés par les Phéniciens.

ASTORA, servit de base au trafic avec l'interland et c'est ce

qui explique pourquoi les Romains consacrèrent également

RUSICADE à Vénus, d'autant plus, que cette déesse

était considérée comme la protectrice de

la famille impériale régnante. Stora devint un

faubourg de la ville neuve dont les historiens parlent exclusivement

par la suite

Plus tard lorsque Rusicade disparaît le nom de Stora revient

alors dans les récits des voyageurs et des historiens.

Le géographe arabe Edrissi signale MERS ESTORA comme

port sur la côte de Numidie. Au XVIe siècle l'Espagnol

Marmol écrit qu'ESTORE est une ancienne ville à

quatorze lieues de COL (Collo) du côté du Levant

dans le golfe d'Estore et de Numidie, ajoutant que Ptolémée

donne à ce port le nom de RUSICADE.

Léon l'Africain, un Maure de Grenade, l'appelle SUCAYDA.

Au XVIIe siècle Gramaye, explorateur, le médecin

hollandais Olivier Dapper citent SUCAYDA, tandis que Peysonnel

parle de STORAS ancienne Rusicade et le Dr Shaw, anglais, écrit

STORA-SGIGATA.

La petite cité dont la population vit presque entièrement

de la pèche et des industries s'y rattachant, s'étale

au flanc de la montagne qui l'encercle entièrement.

Son port qui connut autrefois la foule des navires venant chercher

les produits de l'Annone prélevé sur les provinces

de l'intérieur, pour les transporter à Ostie,

abrite aujourd'hui les barques, les balancelles et les chalutiers

les plus modernes.

Les Romains ont laissé des traces profondes de leur passage

et de leur occupation. A 116 mètres au-dessus de la mer,

sur la route de Stora à Collo, au ruisseau de la Fontaine

ferrugineuse, autrefois l'Oued Chadi (rivière des singes)

ils avaient capté les eaux et construit une piscine de

décantation (piscina Limaria). Deux bassins en contrebas,

avec vannes de dégorgement existent encore. La conduite

descend pendant 45 mètres et déverse son contenu

dans un autre bassin qui reçoit une autre source, puis

continu en pente rapide pendant 135 mètres, traverse

un tumulus dans un tunnel de 50 mètres qui fut restauré

par le génie militaire en 1842 et fonctionne encore.

A la sortie du tunnel, la canalisation se dirige vers les citernes

toujours en service.

Ces citernes sont des types admirables de la conception romaine

en hydraulique. Elles ont 25 mètres de long, 29 de large

et 14m50 de profondeur. L'intérieur est divisé

en 6 compartiments communiquant entre eux, et peuvent contenir

3 750m3 d'eau. L'extérieur restauré, sans aucun

goût, par des maçons modernes, ne donne pas l'impression

de la beauté intérieure du travail romain.

A 160 mètres de cette grande citerne, à 42 mètres

d'altitude, s'en trouve également une autre au milieu

du village. Elle mesure 9m15 de long sur 4m60 de large et 9

de haut.

La grande citerne devait être en communication avec cette

citerne secondaire, mais la canalisation n'en a jamais été

retrouvée. Par contre, une canalisation partant de la

citerne actuelle, aboutissait à un autre bassin de décantation

qui se déversait directement dans une fontaine monumentale

dont on remarquera la voûte (8m de large et 9m de haut)

où les ménagères viennent faire leur provision

d'eau. Jusqu'en 1840, d'autres citernes étaient également

visibles mais servirent d'assises aux habitations actuelles.

Stora est donc alimentée en eau potable de la même

façon et par les mêmes moyens à peine restaurés

que l'antique cité romaine.

C'est la seule ville de l'Afrique du Nord qui utilise encore

le travail des Romains.

En 1840 existaient les magasins généraux de l'administration

de l'Annone. Ils mesuraient 75 mètres de façade

sur la mer et avaient une profondeur allant de 4 à 15

mètres. Ils consistaient en de nombreuses voûtes

très élevées. Une inscription emportée

par un Officier et retrouvée au Musée de Toulouse

en 1881, rapprochée d'un fragment de pierre du Musée

de Philippeville, a permis de déterminer que ces magasins

ont été construits sous Vanetinien et Valens par

"PUBLIUS

CACIONNUS CAECINA ALBINUS, clarissime consulaire à six

faisceaux, de la province de la Numidie Constantinienne, pour

la sécurité du peuple romain et des provinciaux".

L'Annone était la redevance en nature, l'impôt

agricole payé par les provinces de l'Afrique Proconsulaire,

et consistait en céréales, huiles, vins, vinaigre

etc…

Rendu à Rome, l'Annone était distribué

gratuitement aux citoyens indigents de la Capitale inscrits

sur des tables de bronze, et porteurs d'un ticket : le TESSERE

FRUMENTAIRE. La distribution s'en faisait au portique de Minucius

qui avait 45 portes correspondantes aux 45 quartiers de Rome.

L'Annone entretenait un nombreux personnel, depuis le Préfet

commandant en chef de cette armée dans l'Empire, jusqu'aux

commis, surveillants de greniers, mesureurs et portefaix, hommes

libres ou esclaves.

Stora était un dépôt centralisateur et devait

avoir un nombre respectable d'employés et d'esclaves.

Les bateaux chargés du transport des denrées de

l'Annone étaient parmi les plus imposants de la flotte

commerciale. L'écrivain Lucien décrit l'un d'entre

eux, l'Isis, trois mâts de 58 mètres de long, 14

de large et jaugeant 1 375 tonneaux. Stora envoyait les navires

à Ostie et les plus gros à Pouzzoles, ainsi que

le relate une inscription transportée au Musée

du Louvre.

L'Annone était considérée, par le peuple,

comme une véritable divinité. Une inscription

retrouvée à Rusicade fait connaître que

le citoyen M. AEMILIUS BALLATOR, bienfaiteur de la cité

a fait ériger une statue à l'Annone sacrée.

Stora fut donc sous la domination romaine un port débordant

de vie et de mouvement. Sur les ruines des magasins sont actuellement

construits les bâtiments de la Douane.

Certains immeubles comme celui de M. le Commandant Guillou possèdent

encore des caves aux murs d'une épaisseur formidable,

et qui constituaient une partie des magasins de l'Annone.

Sur le côté gauche de la grande citerne existait

un grand cimetière phénicien. Plus à l'Est

se trouvait la nécropole romaine.

Les maisons actuelles sont bâties sur ces nécropoles

qui n'ont pas été sérieusement fouillées.

Pendant la période de la domination turque, les tribus

des montagnes de Stora, étaient réputées

pour leur sauvagerie. Quatre caïds exploitaient, en particulier,

les marchands européens. M. Elie de la Primaudaie prétend

que les capitaines de navires qui allaient à Stora avaient

ordre d'y séjourner le moins longtemps possible et d'exercer

la plus grande surveillance.

—

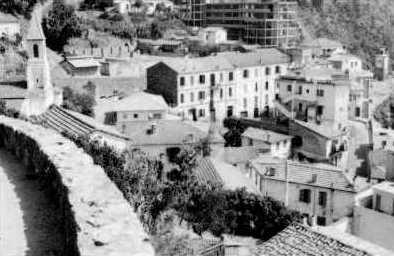

Stora, la Route de Philippeville —

Ils devaient établir une forte garde sur un des rochers

de la baie connu des marchands européens sous le nom

de presqu'île de Bramepau. Il leur était aussi

défendu de s'arrêter à Skikda (Philippeville)

et d'y faire leurs chargements. Ils ne pouvaient stationner

que dans le port de Stora. Les barques du navire et quelques

bateaux du pays, loués à cet effet, allaient chercher

sur la plage de Skikda les grains achetés.

Stora n'a jamais eu de comptoir français. Par contre

les Anglais venaient y commercer et étaient bien accueillis.

Les marchands Génois y arrivaient même si nombreux

qu'ils appelaient Stora le port Génois. Le Bey de Constantine

les protégeait, et avait installé des constructions

pour les recevoir au sommet de la montagne, face à l'îlot

des singes.

La compagnie anglaise connue sous le nom de Compagnie des 20

vaisseaux, la TURKEY COMPAGNY avait obtenu en 1607 grâce

à son agent résident à Alger, l'autorisation

d'établir des comptoirs à Stora et à Collo,

en concurrence avec les Provençaux qui avaient ce privilège.

Il en résulta de nouvelles réclamations du Consul

de France qui n'eurent pas plus de résultat que les précédentes.

Le succès des Anglais était dû à

ce qu'ils fournissaient d'armes et de poudre le Dey d'Alger.

Un capitaine Français Louis Pascal, a raconté

dans une lettre datée de Marseille du 23 novembre 1613,

la lutte entre Anglais et Français, à laquelle

il avait été mêlé, pour s'assurer

le monopole du commerce sur la côte barbaresque, il écrivait

:

"Il y a 6 ans environ, l'ambassadeur

d'Angleterre résidant à cette époque à

Constantinople, était désireux de trouver, dans

la mer Méditerranée, un bon port pour servir de

relâche aux bâtiments de sa nation. Il signale à

son roi un lieu situé sur la côte de Barbarie,

du nom de ESTORA, qui est désert et inhabité,

et que, sous prétexte d'y établir des pêcheries

de corail, on occuperait de manière à empêcher

désormais tout corsaire chrétien d'y aborder.

Le dit ambassadeur avait remis de grandissimes présents

à Sinan, pacha de la mer, pour être offerts au

Grand Turc, afin d'obtenir de lui des lettres patentes autorisant

la création de ces prétendues pêcheries,

avec magasins.

Sur ces entrefaites, arrive la note du Seigneur de Brèves,

ambassadeur du roi de France à Constantinople, lequel

avait découvert la malice des Anglais qui dissimulaient

leurs projets afin de prendre possession d'un bon port de refuge

sur la côte barbaresque. Il agit de telle façon,

que les diplômes délivrés aux Anglais furent

révoqués et qu'il obtint la même concession

pour le compte de la nation française.

A cette époque, étant capitaine de navire, j'allais

à Constantinople. Le dit sieur de Brèves me communiqua

cette négociation, me chargeant, à mon retour

à Marseille, d'en faire part aux personnes qui me paraîtraient

capables d'entreprendre les pèches, la construction des

magasins et le commerce, au dit port de Stora en leur promettant

de leur délivrer les patentes nécessaires pour

cela.

Aussitôt un bâtiment de Marseille armé et

muni de tout le nécessaire alla à Alger communiquer

les ordres de Constantinople. Tout le divan et la milice se

mirent en révolte, ne voulant entendre parler d'aucune

manière de ce projet sur ESTORA.

Ces chiens, disaient-ils, en s'établissant sur ce point

pour y faire le commerce, causeraient la ruine d'Alger et de

la Barbarie tout entière. Ils ajoutaient : "Les

chrétiens seraient capables de faire à Estora,

un fort comme celui qu'ils ont édifié à

Tabarka." En résumé les Français ne

purent pas mettre leur projet à exécution.

J'accomplis au mois de mars un second voyage moins pour faire

du commerce que pour bien voir le pays et constater l'importance

de ce point qui est le meilleur de la Barbarie. ESTORA peut

recevoir un grand nombre de galères et de galions, et

on peut s'y fortifier pour l'utilité et le bien de la

Chrétienté.

Dans cette contrée sont de hautes montagnes sur lesquelles

on pourrait hisser des canons pour attaquer ceux qui s'y seraient

fortifiés. Les Maures qui habitent n'ont pas peur des

Turcs et ne leur paient aucun impôt.

Les Chekles de ces Maures m'ont proposé de me donner

une carta, m'autorisant d'y construire une forteresse, ne me

demandant pour cela que 300 pièces de ochoréal

(pièce de 8) un quintal de poudre et un quintal de plomb

par an.

Je leur ai promis tout cela."

La mémoire du capitaine Louis Pascal

est de 1613, les Marseillais pendant un siècle ont lutté

pour conserver leurs droits de pèche.

Les archives de la Compagnie Royale marseillaise dévoilent

que la création d'un comptoir à Stora avait été

envisagée pour combattre la concurrence des Anglais.

En 1774 la Compagnie chargea le sieur Raynaud qui avait résidé

9 ans à Collo comme agent, de procéder à

une enquête sur place. A son retour il engagea vivement

les Directeurs de donner suite à leur projet. Voici un

extrait de son rapport :

"Le pays était plus fertile

que les environs de La Calle et sur une plus grande étendue,

le blé qu'on y trouvait était le plus beau de

la côte, il rapportait là 15 à 25 pour un,

tandis qu'à La Calle, dans les plus belles récoltes,

il ne donnait que de 15 à 20, la Compagnie pourrait en

tirer des quantités considérables, 15 à

20 000 charges. Le port était bon, du moins dans la belle

saison, meilleur même que celui de Bône, il pouvait

contenir 12 bâtiments à la fois sans danger.

On pourrait construire la maison du comptoir et des magasins

tout près de la mer et sans trop de dépenses,

car il y avait là les ruines d'une ville considérable

dont on pourrait utiliser les matériaux et même

les murailles. Le seul obstacle à redouter est la turbulence

des habitants : il y avait, à Stora même, quatre

cheiks rivaux et, dans le voisinage, cinq nations sans cesse

en guerre et qui n'obéissaient guère au Bey de

Constantine. Mais avec l'aide de celui-ci qui y était

intéressé, on pourrait faire reconnaître

un cheick unique à Stora et s'entendre avec la nation

la plus puissante.

Pour la sûreté du commerce, il fallait qu'outre

la maison, on y forma un fort avec quelques pièces de

canon et 40 ou 50 Turcs… qui seraient sous les ordres d'un

Agha et que ce fort, maison et magasin fussent entourés

d'une bonne et solide muraille…"

Deux autres mémoires furent encore adressés par

M. Raynaud le 20 avril 1775 et le 18 janvier 1777, mais sans

résultat. Aucun comptoir ne fut créé à

Stora.

Le 8 décembre 1741, un navigateur de la même compagnie

avait écrit sur Stora :

"Les bâtiments

peuvent y mouiller depuis 20 brasses jusqu'à 5, et c'est

toujours au pied des hautes montagnes de la nation des Bénimenès,

avec laquelle il n'y a aucune sûreté de traiter…

Cette nation est toujours divisée et en guerre avec celle

des Oledmessaoud et les autres voisines avec qui l'on traite

pour l'achat de la denrée qui se mesure ordinairement

sur leur plage, éloignée du mouillage d'une lieue…

Le concours des Anglais qui y abordent en foule lors de la traite,

la rend fastidieuse et vous met dans le cas de subir la dureté

des lois que l'insatiable avidité dicte aux chefs du

pays. On la donnerait au contraire, si la Compagnie obtenait

du Bey le commerce exclusif.

Le Caffi de ce pays pèse 11 quintaux, poids de Marseille

et revient à 12 piastres dont trois servent à

payer les droits du Bey et des chefs des Oled Messaoud, Oled

Jurma, Oled Dissa, Oled beni Mabuac. Il se recueille aux environs

de Stora, une quantité considérable de cire que

les Mahonnais enlèvent en contrebande."

On reconnaît malgré l'orthographe phonétique

employée par ce brave marin, les tribus des Ouled Messaoud,

des Ouled Beni-MeleK, etc, dont les descendants moins turbulents

peuplent encore les hauteurs de Stora. Ils ont appris à

connaître depuis un siècle la civilisation française

et s'en trouvent très bien.

Le Moniteur Algérien parle de Stora bien avant la conquête

de la région. Il informe ses lecteurs que :

"le brick le

Cygne stationnaire et le Mussoly, embarcation pontée,

viennent de capturer deux chebecks tunisiens qui, contrairement

à l'arrêté du 27 novembre 1834, échangeaient

au mouillage de Stora, contre des blés, leur chargement

de sel et probablement aussi de poudre, car tous les bâtiments

qui font le commerce avec les Arabes en sont pourvus. Au moment

de cette prise, plusieurs autres chebecks étaient en

vue, ce qui porterait à croire que la contrebande se

fait en cet endroit sur une plus grande échelle qu'on

ne l'avait pensé jusqu'à présent."

— Stora vue de la route

vers Grande Plage —

Le village de Stora est peuplé de

familles de pécheurs répartis dans les équipages

d'un certain nombre de balancelles, ils passent leur vie en

mer et font très souvent des pèches abondantes.

C'est du reste le poisson qui alimente la principale, sinon

la seule, industrie de Stora.

Cette partie de la côte algérienne, riche en éponges

et en coraux, est fréquentée par d'immenses bancs

de sardines et parfois de thons, qui constituent la richesse

de la population du village.

Les barques entrent au port surchargées de poissons qu'elles

déversent ensuite dans les usines de Stora et de Philippeville

; mais la spécialité des usines de Stora est la

salaison.

Plusieurs maisons grecques ont des comptoirs au Portugal, à

Stora et à Collo.

D'immenses quantités de poissons sont ainsi salées,

soigneusement alignées dans des barils spéciaux

en bois et attendent dans les magasins, l'arrivée de

grands cargos qui les transportent en Grèce où

elles sont très appréciées de la population

hellénique.

A Philippeville, l'industrie est différente et consiste

exclusivement dans la préparation des sardines à

l'huile, qui sont ensuite expédiées en boîtes

fermées en France et en Angleterre.

Les sardines préparées aux tomates, spécialités

du pays sont justement renommées et rivalisent avec les

meilleures marques de conserves européennes.

Les Directeurs des grandes usines Philippevilloises et de Stora

se feront un plaisir de faire visiter en détail leurs

ateliers, aux touristes qui le désireront.

Cette fabrication toute spéciale est très sérieuse

à étudier. Elle mérite d'être vue.

C'est dans la rade de Stora que débarquèrent

les troupes venant renforcer les armées en campagne et

les ravitailler en vivres et en munitions.

La baie, qui n'avait alors que l'abri naturel des montagnes

environnantes connut, à cette époque, le même

mouvement qu'au temps des Romains. Malheureusement, quelques

naufrages vinrent attrister le corps d'occupation.

Le plus émouvant est celui de la Corvette de charge LA

MARNE, survenu le 25 janvier 1841, par une violente tempête.

Le vaisseau ayant chassé sur ses ancres fut poussé

à la côte et talonna des roches sous-marines.

Cette catastrophe maritime fut particulièrement meurtrière

: 43 cadavres de matelots furent retrouvés sur la plage

de Stora quelques jours après, et chose curieuse parmi

eux se trouvait le corps du boulanger du bord AHMED BEN SAAD,

Biskri. Ce qui démontre, que, dès les premiers

jours de la conquête, l'exode des indigènes du

Sud, avides d'aventures et curieux de voyages, avait commencé

et se continue encore, puisqu'une grande partie des travailleurs

des quais est toujours fournie par des Biskris.

"Le 4 janvier 1841, 31 navires de

commerce, nous dit un spectateur de ce désastre, étaient

mouillés à Stora. LA MARNE, corvette de charge

et l'ARRACH, balancelle stationnaire.

La tempête éclate. Le brick français l'ACCELERE

est jeté à la côte, mais son équipage

est sauf, de même que l'ADOLPHE qui se perdit à

1 heure du matin.

La tempête continua le 22 et le 23. Tout Stora et Philippeville

regardait LA MARNE lutter contre la tempête. Vers midi,

après de nombreux essais pour lancer des amarres, et

après deux heures d'efforts, un câble fut arrimé

à bord et retenu à terre par 500 hommes qui se

relayaient. La plupart des marins qui avaient emprunté

le câble pour gagner la plage, furent arrachés

par la mer et se noyèrent. Plusieurs sauveteurs furent

également emportés. 100 hommes restaient sur le

pont, puis la mer brisa le navire en trois. Le commandant GATHIER

et un matelot purent atteindre le rivage et furent sauvés.

Un trois mâts russe de 266 tonneaux fut jeté sur

les maisons de Stora et s'enlisa dans le sable de la plage.

Des 31 navires mouillés dans la rade de Stora, 28 dont

10 Français et 4 francisés avaient péris,

5 bateaux allèges furent brisés. 53 hommes périrent

sur les 150 hommes de l'équipage de LA MARNE. L'Etat

major fut réduit au Commandant et à un Enseigne

de vaisseau. On ne sut jamais le nombre d'hommes noyés…"

Les registres des décès de Philippeville portent

à la date du 5 mars 1841 que les cadavres relevés

sur la plage, provenant du naufrage de LA MARNE sont ceux de

:

OLIVIER, matelot, LEGOLF matelot, MASSE maître d'hôtel

des officiers, ARENE quartier maître canonnier, COUDRAY

matelot, VIAL maître canonnier, et M. PONIER médecin,

GOHIN boulanger de la corvette, AHMED BEN SAAD BISKRI aide boulanger,

deux autres n'ont pu être identifiés.

Le 1er février on avait trouvé et identifié

:

CARRIERE JEAN matelot, DUCHENNE matelot de cuisine, COUDROYER

matelot, LAPORTE mousse, SERRE capitaine d'armes, ROUERE mousse,

SERRE MICHEL mousse, CORDIER mousse, RENOUX deuxième

chef de timonerie, BUTEAU matelot gabier, LANUSSE matelot :

10 autres sont restés inconnus.

Au début de janvier 1843, une nouvelle tempête

brisait le brick goélette LA SAINTE CATHERINE et le trois

mâts LES 3 FRERES sur les rochers de la plage du Beni

Melek. Tous les hommes furent noyés, sauf le capitaine

en second du trois mâts.

Le 8, on trouvait sur la plage, trois naufragés dont

les cadavres ont été reconnus :

BERNEAUD GUILLAUME, 42 ans, capitaine commandant le navire marchand

LES 3 FRERES, GIRAUD LOUIS, 25 ans, et ALBIN LOUIS, 27 ans,

matelots.

Non loin de l'établissement de bains et de l'Hôtel

Miramar au ravin du lion, se trouvait jadis un lazaret pour

les navires en provenance suspecte.

Au sommet de la colline, à côté du sentier

qui descend sur la plage, existait un petit cimetière

de pestiférés, dont on n'a pu sauver qu'une tombe

de la destruction des bergers indigènes. Une plaque de

grès à fleur de terre, envahie par les touffes

de lentisque et de disse sauvage, indique que 3 matelots reposent

à cet endroit. Le passant indifférent ne s'aperçoit

même pas de cette sépulture qui remonte à

trois quarts de siècle.

Quelques objets provenant du naufrage de LA MARNE, et en particulier

un petit canon, sont conservés au Musée de Philippeville.

Par temps clair et mer calme, on aperçoit encore dans

le bas-fond de la rade de Stora, ce qui reste du beau bateau

de guerre.

Les destinées de Stora sont restées

modestes. La construction du port de Philippeville a arrêté

le trafic nautique et a vidé la rade de tous les bâtiments

qui sont maintenant par tous les temps en parfaite sécurité.

Stora est devenue un faubourg de Philippeville. Abritées

au creux de la montagne, les maisons des pécheurs surplombent

la mer. Les vieux réparent leurs filets, les plongent

dans d'immenses chaudières où une forte décoction

de tannin imprègne les mailles et les rend imputrescibles.

Les femmes sur le seuil des portes vaquent à leurs occupations

ou disent du bien des absents ; les enfants courent dans les

rues, pieds nus, les culottes fendues et déchirées.

C'est un coin pittoresque de Naples transporté sous le

soleil algérien.

Les hommes, qui jadis, prenaient les rames pour se rendre sur

les lieus de pèche et trimaient par tous les temps comme

des galériens, naviguent maintenant sur des balancelles

à moteur. La fatigue est en partie supprimée par

ce progrès mécanique, mais elle n'en reste pas

moins très grande, car la mer est souvent dure au large

et la pèche se fait au feu pendant la nuit, ou avec de

grands filets au lever du jour.

Les marins ne sont pas payés comme les ouvriers ordinaires.

Ils sont embarqués à la part.

L'armateur prélève d'abord deux ou trois parts,

plus une part pour le moteur, l'essence et le filet, le capitaine

en conserve une également, et le restant est partagé

par l'équipage.

Lorsque la pèche est bonne, le matelot gagne largement

sa vie. Lorsque la pèche est maigre, la part ne lui permet

même pas de payer les avances faites par l'armateur ou

le patron de la balancelle, et la femme est obligée de

s'employer dans les usines de salaisons pour assurer le pain

des enfants.

Aussi pendant l'hiver où les sorties sont difficiles

et rares, beaucoup de pécheurs de Stora viennent travailler

comme dockers sur les quais de Philippeville. Quelques-uns s'embarquent

même sur les chalutiers de pèche, pouvant quitter

le port par tous les temps et sont appointés par mois

et non à la part. Le nombre des barques de pèches

diminue ainsi chaque année et le petit port de Stora

n'abrite plus à l'heure actuelle que le quart de barques

qui l'animaient de leurs couleurs vives, il y a dix ans.

Mais dès le mois de juin, la cité s'anime. Les

estiveurs affluent sur les plages réputées, aux

eaux toujours calmes et tièdes, fréquentées

par les enfants qui peuvent se baigner sans danger, à

l'abri des grands vents. Durant tout l'été, Stora

devient une cité animée, pleine de rires et de

cris joyeux.

Des services d'autobus et de voitures permettent le transport

rapide de tous les baigneurs, et le nombre des véhicules

est si grand qu'à certaines heures il est même

difficile de circuler le long de la Corniche.

Une belle promenade consiste à monter jusqu'au col d'où

l'on embrasse le panorama de la baie et du port de Philippeville.

Dans la direction de Philippeville, en suivant

l'ancienne voie romaine, au creux du vallon qui constitue le

ravin des Corsaires ; (car la légende prétend

que dans cette crique les anciens corsaires barbaresques s'y

réfugiaient), on passe l'oued sur un pont (le pont noir)

dont l'arche unique est de construction romaine. Le parapet

seul a été reconstruit. Parmi les pierres détachées

fut trouvée l'inscription suivante :

"SOUS L'EMPEREUR CESAR TRAJAN ADRIEN

AUGUSTE, LA REPUBLIQUE DES CIRTEENS A FAIT CONSTRUIRE A SES

FRAIS LES PONTS DE LA VOIE NOUVELLE DE CIRTA A RUSICADEM. SEXTIUS

JULIUS MAJOR ETANT LEGAT D'AUGUSTE, PROTECTEUR DE LA IIIe LEGION

AUGUSTA."

La République des Cirtéens dont parle l'inscription

comprenait quatre villes libres ou colonies : CIRTA (Constantine),

RUSICADE (Philippeville), CHULLU (Collo) et MILEY (Mila) indépendantes

des gouverneurs qui furent presque toujours les légats

de la IIIe Légion Augusta, dont le camp de Lambèse

près de Batna raconte l'histoire glorieuse.

En comparant les dates du règne de ces légats,

le Pont Noir dit également Pont romain, aurait été

construit par les légionnaires en l'an 130.

La route que l'on suit jusqu'à Philippeville, est donc

la "VIA NOVA CIRTA A RUSICADEM"

la voie romaine de Cirta à Rusicade qui fut construite

et terminée sous Hadrien vers 133. D'après les

inscriptions retrouvées sur différents points

de son parcours, elle fut réparée sous Septime

Sevère, sous Caracalla, sous Gordien, sous Philippe l'Arabe,

sous Dèce, sous Treboinen Galle, sous Aurélien,

sous Carin, sous Constance Chlore, sous Constantin et sous les

Empereurs Byzantins.

Pavée de grandes dalles, cette route était encore

en exploitation sous les conquérants arabes, et au VIe

siècle, l'écrivain Léon l'Africain écrit

que depuis Stora jusqu'à Constantine se voit un chemin

pavé de pierres noires comme on en voit aucun en Italie,

qui sont appelés chemins des Romains.

La colonne du Maréchal Valée, descendant de Cirta

vers le golfe de Stora, put emprunter la voie romaine qui était

intacte sur sa grande partie.

A l'heure actuelle, encore, aux environs d'El Arrouch, on trouve

dans les terres labourées, les vestiges de cette route.

Depuis Stora jusqu'à Philippeville les riches citoyens

avaient construit de belles et somptueuses villas, et des tombeaux

magnifiques.

La plupart des villas modernes ont repris l'emplacement cher

aux Romains, tout le long de la côte.

Quelques-unes possèdent des vestiges de l'antiquité

et en passant le long de la route de la Corniche, on peut en

voir dans la propriété Blanchet.

Lorsque les Français arrivèrent à Stora,

un officier d'artillerie M. Dellamare put prendre quelques croquis

de ruines romaines importantes. Depuis tout a disparu. Il suffirait

cependant de creuser le sol pour en retrouver les traces.

Une promenade captivante qu'on ne peut malheureusement parcourir

qu'à pieds, est celle qui part du sommet de Stora par

le chemin des Crêtes et de la Redoute des singes, non

loin de la Fontaine ferrugineuse, emprunte un chemin forestier

et rejoint la route d'Aïn Zouit, et Philippeville.

Le parcours est de 12 kilomètres environ, mais la splendeur

du paysage, la beauté sauvage des sites visités,

récompensent largement le touriste de sa fatigue bienfaisante.

Toujours en partant du haut de Stora, on emprunte la route de

la Grande plage, particulièrement pittoresque, mais très

dangereuse pour les automobilistes inexpérimentés,

par ses tournants, ses pentes rapides, et les précipices

qu'elle longe pendant son parcours.

Le spectacle de l'arrivée à la grande plage, la

richesse du décor de verdure qui surgit brusquement après

dix kilomètres de brousse est saisissant.

Les touristes recevront le meilleur accueil à la ferme

de MM. Jules Grosso et Ramonatxo, et pourront se rendre compte

en la visitant de l'effort de nos colons algériens.

Une cantine-restaurant peut servir des repas aux touristes qui

voudraient se reposer avant de reprendre la voie du retour.

— Photo collection

Norbert ZAMMIT - 2003 —

|